课程咨询:

15510480752

课程咨询:

1551048075217713145404

课程咨询:

15510480752

课程咨询:

15510480752时间:2025-08-20 作者:春风的浪子

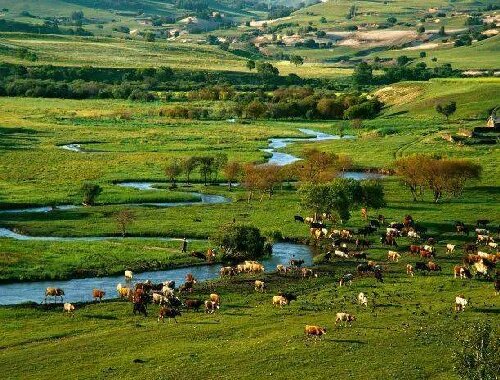

风沙肆虐的年代,一群人在荒漠中种下了第一棵树苗。没有人能预见,几十年后这里会成为百万亩林海。更没有人想到,这片人造森林会成为党员干部的精神坐标。

当你站在塞罕坝的瞭望塔上,眼前是起伏的林海,脚下是曾经的荒漠。这种视觉冲击带来的不仅是震撼,更像是一把钥匙,突然打开了理解共产党人精神世界的门。

第一代塞罕坝人留下的不仅是树木。他们用铁锹在沙地上刻下的,是一种近乎偏执的坚守。当时的条件有多艰苦?冬季零下40度的严寒,夏季50度的高温,一年中有200多天刮着六级以上大风。但就是在这样的环境中,他们创造了绿色奇迹。

这种坚守不是盲目的。塞罕坝人清楚地知道,他们守护的不只是树苗,更是一个承诺。对自然的承诺,对后代的承诺,对信仰的承诺。党员干部在这里看到的,应该是一种超越时空的责任感。

荒漠变林海的过程充满失败。第一年种植的树苗存活率不足8%,第二年重新来过,第三年继续尝试。这种在失败中前行的勇气,恰恰是当代干部最需要补的一课。在急功近利的时代,塞罕坝用半个世纪的时间证明:有些事,值得用一生去坚持。

塞罕坝精神最动人的部分,在于它的平凡。这里没有惊天动地的壮举,只有日复一日的坚持。正如一位老造林员所说:"我们只是做了该做的事。"这种朴素的话语背后,是一种深入骨髓的信仰自觉。

红色教育的本质是什么?塞罕坝给出了答案:不是简单的知识灌输,而是心灵的触动。当党员干部走在林间小道上,触摸那些粗糙的树皮,聆听风吹过林海的声音,这种体验比任何说教都更有力量。

新时代的党性修养需要新的载体。塞罕坝提供了一种可能:在与自然的对话中反思初心,在艰苦环境中锤炼意志,在历史与现实的交汇处寻找信仰的力量。这或许就是越来越多的党员干部把这里视为"朝圣之地"的原因。

离开塞罕坝时,很多人会带走一包松塔。这不是普通的纪念品,而是一个提醒:无论走多远,都不要忘记为什么出发。