课程咨询:

15510480752

课程咨询:

1551048075217713145404

课程咨询:

15510480752

课程咨询:

15510480752时间:2025-07-21 作者:培训基地崔老师

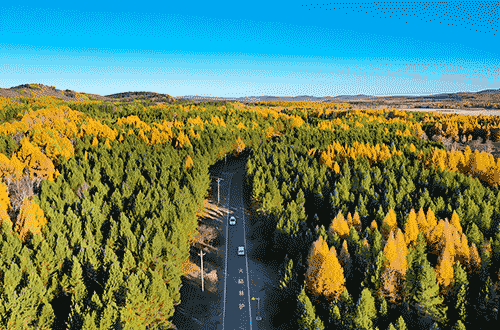

塞罕坝的林海翻涌着三代人的足迹。从荒漠到绿洲,那些镐锹与风沙较劲的日夜,那些在零下四十度仍坚守的身影,构成了一部活着的红色教材。这些故事里藏着的,不只是种树的技艺,更是信仰的密码。而思政教师站在讲台前,要做的,正是把这些密码翻译成青年能听懂的语言。

思政教师的素养,从来不只是课本上的知识点。它得有温度,能让学生触摸到历史的脉搏;得有重量,能让道理在现实中扎根。塞罕坝的故事恰好提供了这样的养分。当一位教师在课堂上讲起塞罕坝人用饭盒育苗、用身体挡风雪的往事时,学生眼里的光,比任何PPT都更有说服力。这背后,是教师对红色故事的深度解构能力——不只是复述事件,而是剥离出其中的精神内核:是"一张蓝图绘到底"的执着,是"功在当代,利在千秋"的担当。

塞罕坝的红色故事,本质上是一部实践哲学。三代人面对荒漠,没有空谈理想,而是用铁锹丈量大地,用年轮记录坚守。这对思政教师的启示在于:素养的提升,不能停留在理论层面。某省的一所师范院校曾组织思政教师赴塞罕坝实地研学,老师们跟着护林员巡山,在当年的育苗基地体验劳作。回来后,一位教师的教案里多了这样一句话:"讲艰苦奋斗,不如让学生知道,塞罕坝人当年喝的水带着泥沙,却笑称是'天然矿物质'。"这种从实践中提炼的教学素材,比教科书上的定义更有穿透力。这说明,思政教师需要具备将红色故事转化为实践教学资源的能力,而这种能力的养成,离不开对故事发生地的沉浸式感知。

从教育传播学的角度看,塞罕坝红色故事的传播效果,取决于传播者(思政教师)的编码能力。同样的故事,有的教师讲得干巴巴,有的却能让学生落泪。差别在于,后者能找到故事与学生生活的连接点。比如,当讲到塞罕坝人面对一次次造林失败仍不放弃时,有教师会反问学生:"你们备考时遇到的挫折,和他们比起来算什么?"这种跨界联想,不是牵强附会,而是思政教师素养中"关联思维"的体现。塞罕坝精神中的"绿色发展",还能与当下的环保理念结合,让学生明白,红色故事不是过时的标本,而是活在当下的指南。

但这里有个容易被忽略的问题:思政教师在传播红色故事时,是否会陷入"符号化"误区?只强调"艰苦奋斗"的标签,却忽略了塞罕坝人在科学育苗、生态保护上的智慧。这就要求教师具备辩证思维能力,既看到精神的崇高,也看到实践的理性。正如中央媒体报道中提到的,塞罕坝的成功,是精神力量与科学方法的结合。思政教师的素养提升,也应是情感共鸣与理性分析的平衡。某思政教研团队曾做过调研,发现融入科学精神解读的塞罕坝课程,学生的认同度提升了近三成。这说明,深度解构红色故事的多重维度,是思政教师不可或缺的素养。

塞罕坝的红色故事,还给思政教师提出了一个更本质的命题:教育者自身是否践行着故事中的精神?一位教师在课堂上讲塞罕坝人的坚守,自己却频繁请假、敷衍备课,这样的教育注定是无力的。所以,素养提升的终极指向,是教师的知行合一。当教师把塞罕坝的"坚守"内化为对教学的专注,把"奉献"转化为对学生的耐心,红色故事才真正完成了从"讲"到"行"的闭环。这种转化,不是刻意为之,而是在长期与红色故事对话中自然生长的品质。

说到底,塞罕坝红色故事与思政教师素养提升的关系,是"源"与"流"的关系。故事是源头活水,教师的素养是让水流向学生心灵的渠道。渠道的畅通与否,取决于是否有足够的深度(对故事的理解)、宽度(跨界关联能力)和温度(情感共鸣)。当思政教师能从塞罕坝的每一棵松树上读出精神密码,从每一代建设者的笑容里看到教育的真谛时,红色故事的传承,才真正实现了"润物细无声"的力量。