课程咨询:

15510480752

课程咨询:

1551048075217713145404

课程咨询:

15510480752

课程咨询:

15510480752时间:2025-09-28 作者:远舟

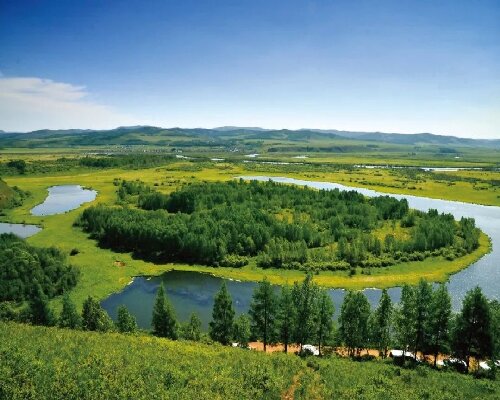

塞罕坝精神发源地干部培训新坐标,不是一句口号,而是一场静悄悄却震撼人心的变革。昔日风沙漫天的荒原,如今被重新定义为干部精神补钙的 “高压氧舱”。走进这片林海,最先撞进眼帘的不是松涛,而是一面锈迹斑斑的旧铁锹,插在沙土与落叶之间,像一把沉默的标尺,丈量着每一批学员的初心。

塞罕坝干部教育基地把课堂搬进林间。没有讲台,也没有投影,只有一条被雨水冲得发白的木栈道。学员被要求赤手拔掉一丛顽固的荆棘,掌心划出血痕时,讲解声才从树后传来:“六十年前的第一批人,就是用这样的血痕,换来你们脚下这片绿。” 疼痛瞬间把宏大叙事拉回肉身,精神不再是文件里的黑体字,而是掌纹里渗出的鲜红。

塞罕坝精神研学路线的最大悬念藏在夜间。十点熄灯后,营区突然断电,所有人被带到坝上。零下七度的风横冲直撞,手电筒的光柱像被黑夜啃噬。带队人只说一句:“当年造林队就是在这样的黑里,听见树苗被冻裂的声音。” 人群沉默,只剩心跳与风声互搏。十分钟后灯光恢复,有人发现自己在黑暗里攥紧了一把土,指缝间全是松针,像攥住了某种看不见的证据。

课程表上没有 “领导力” 三个字,却处处是考题。午饭时间,食堂只提供半饱份量的馒头和咸菜。有人抱怨,带队教员淡淡回应:“1962 年的春节,队员连咸菜都省给树苗。” 话音落下,馒头突然变得沉重,咀嚼声集体放缓。那一刻,干部们第一次意识到,所谓 “艰苦奋斗” 不是形容词,而是精确到克的配额。

离开前,每人领到一枚松果,要求带回原单位种下。看似仪式化的动作,其实埋着一条隐线:三个月后,基地会派无人机巡查,统计松果发芽率,并直接把结果通报给派出单位。数据无声,却比任何考核表都锋利。有人开始偷偷研究育苗技巧,有人把松果放进办公桌抽屉,像放一枚定时闹钟。塞罕坝精神发源地干部培训的真正威力,在于它把精神变成了可追踪的变量。

夜色再次降临,车灯扫过林间,照出一块斑驳的木牌:前人栽树,后人乘凉。木牌下方新钉了一行小字 —— 乘凉者,亦须栽树。风掠过,木牌吱呀作响,像一句迟到的提醒。干部们回头望,林海深处,新栽的幼苗正悄悄立直,与他们的背影形成一条看不见的延长线。